武蔵浦和図書館 別所沼ゆかりのコーナー

武蔵浦和図書館から徒歩15分ほど、中浦和駅のそばに、別所沼公園があります。 別所沼を木々が取り囲み、散歩やジョギングを楽しむ人々が集う、市民の憩いの場となっています。 画家須田剋太(すだ こくた)や、詩人であり建築家でもあった立原道造(たちはら みちぞう)など、多くの芸術家が愛した地でもあります。 武蔵浦和図書館では、この公園や芸術家にゆかりの資料を集めた「別所沼ゆかりのコーナー」を設置しています。 このコーナーのご案内はこちらをご覧ください。

別所沼ゆかりのコーナーの場所

別所沼公園

公園の名前ともなっている別所沼は、洪積台地である大宮台地の谷中に位置し、台地からの湧水などが低地にたまってできたと考えられています。 沼は釣りも可能で、噴水や弁財天がある弁天島があります。沼の周囲にはメタセコイアなどが生い茂り、その間を抜けるように散歩・ジョギングコースが設定されています。 また園内には、児童広場や多目的広場、詩人「立原道造」を記念したヒヤシンスハウスなどもあり、水と緑と広場が調和した公園として、 家族連れの散歩や学校の野外学習などに利用され親しまれています。(公益社団法人さいたま観光国際協会HPより)

所在地:〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所4-12-10

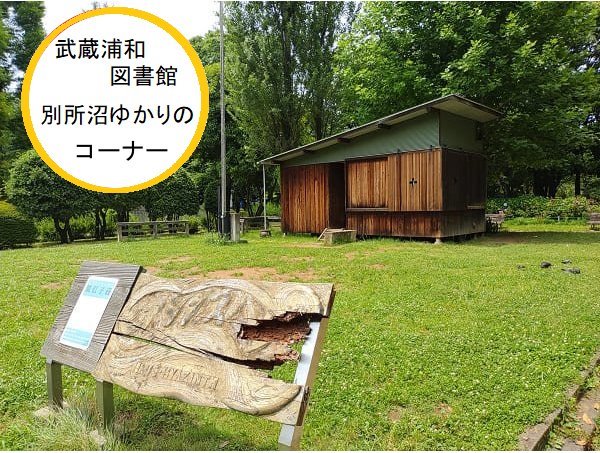

ヒヤシンスハウス(風信子荘)

ヒヤシンスハウス(風信子荘)では、詩人「立原道造」や浦和に関する展示の他、文芸・芸術・建築などに関する催し物を月一回開催しています。

ヒヤシンスハウス公式ウェブサイトはこちら(外部サイトにリンクします)

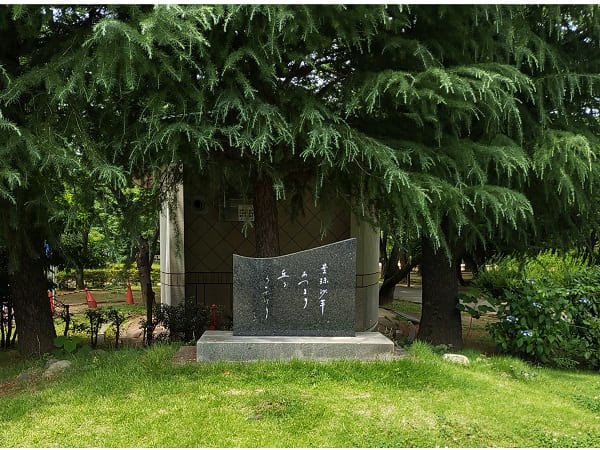

別所沼弁財天・弁天島

別所沼弁財天は、別所沼に弁天島を構築した小島長次郎(こじま ちょうじろう)氏により東京、深川の洲崎神社から分祀して昭和2年(1927年)に建立したといわれています。

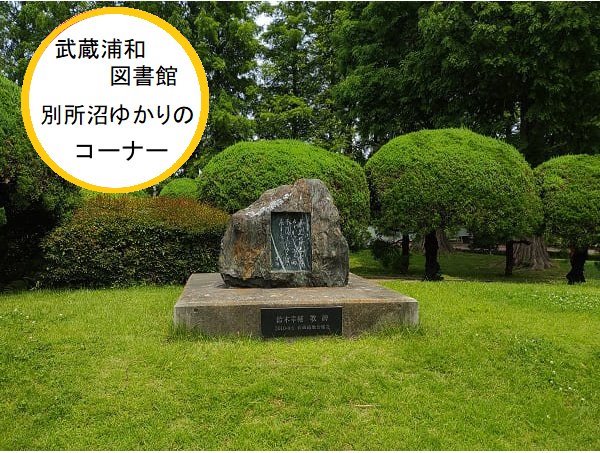

長谷川かな女(はせがわ かなじょ)句碑

句碑は浦和ロータリークラブと「水明」松の花会によって建立され、昭和36年(1961年)4月に除幕式が行われました。

「戦後間もない昭和二十一年頃、沼の付近一帯は、赤い曼珠沙華の花ですっかり埋まったものでした。かな女」

浦和市広報昭和三十八年十月号、名誉市民決定の際の述懐より。

長谷川かな女の句碑は浦和の調神社(つきじんじゃ)境内にもあります。

写真:『アサヒグラフ』1948年2月4日号より

(パブリックドメイン) |

長谷川かな女(1887~1969)は、明治20年(1887年)、東京の日本橋本石町(現在の東京都中央区)で生まれ、「かな」と名付けられました。しかし戸籍上の本名は「長谷川カな」で、公ではカタカナとひらがなの混じった本名を使用していたようです。夫の零余子(れいよし)(本名・富田諧三)やその友人の石島雉子郎(いしじま きじろう)(行田市出身の俳人)の勧めにより俳句に傾倒、東洋城選の毎日俳壇や「ホトトギス」に投句するようになりました。高浜虚子に「婦人十句集の廻覧をはじめ、同好の婦人たちを集めて女流俳句会をしてみませんか」とすすめられ幹事として女流俳句会を催し、女性俳句の振興に尽力しました。その後、零余子とともに「ホトトギス」を離れ、大正9年(1920年)に、零余子が俳誌「枯野」を創刊・主宰するのを助けました。昭和3年(1928年)7月に零余子が病気により没し、次いで9月に火災により自宅が焼失してしまい、かな女は東京から浦和町(現在のさいたま市浦和区)に移ることになります。昭和5年(1930年)に俳誌「水明」を創刊、約40年間浦和に居住し、多くの句集や随筆の刊行を通じて、旧浦和市民や埼玉県民の教養と文化活動の普及を推進した功績から昭和38年(1963年)に旧浦和市の名誉市民に推されます。昭和39年(1964年)に埼玉県文化功労賞を受賞、さらに昭和41年(1966年)に紫綬褒章を受章しました。昭和44年(1969年)9月22日に永眠(享年82歳)。同年9月27日に浦和市民葬が行われ、勲四等宝冠章を受章しました。

長谷川かな女略年譜

| 1887年(明治20年) | 東京の日本橋本石町(現在の東京都中央区)で生まれる |

| 1906年(明治39年) | 牛乳配達の苦学生を知人より紹介され英語を習う 苦学生の名前は富田諧三、のちに夫となる零余子である |

| 1907年(明治40年) | 秋に住み慣れた日本橋を離れ、新宿の柏木四丁目に引っ越す |

| 1909年(明治42年) | 3月に零余子と結婚、零余子は長谷川家の養子となる |

| 1910年(明治43年) | 東洋城選の毎日俳壇に投句し入選、「ホトトギス」にも投句する |

| 1913年(大正2年) | 高浜虚子にすすめられ幹事として女流俳句会を催す |

| 1920年(大正9年) | 零余子が俳誌「枯野」を創刊 |

| 1926年(大正15年) | 浦和市三室の親戚より養子をもらう |

| 1928年(昭和3年) | 7月に零余子が病気により亡くなる 9月に火災により自宅が焼失 11月に浦和町(現在のさいたま市浦和区)に移る |

| 1929年(昭和4年) | 第一句集『龍胆』を刊行 |

| 1930年(昭和5年) | 9月に俳誌「水明」を創刊 |

| 1934年(昭和9年) | 『かな女句集』が素人社より刊行 |

| 1939年(昭和14年) | 随筆『ゆきき』が岡倉書房より刊行 第二句集『雨月』を刊行 |

| 1953年(昭和28年) | 11月、浦和調神社境内に句碑が建立される |

| 1955年(昭和30年) | 第三句集『胡笛』を刊行 |

| 1963年(昭和38年) | 第四句集『川の灯』を刊行 旧浦和市の名誉市民に推される |

| 1964年(昭和39年) | 埼玉県文化功労賞を受賞 |

| 1966年(昭和41年) | 紫綬褒章を受章 |

| 1969年(昭和44年) | 9月22日に永眠(享年82歳) 9月27日に浦和市民葬が行われ、勲四等宝冠章を受章 |

参考文献

『小雪 [正]』長谷川かな女/著 水明発行所 1959

『小雪 続』長谷川かな女/著 水明発行所 1968

『長谷川かな女全集』長谷川かな女/著 東京四季出版 2013

別所沼に関する資料を武蔵浦和図書館へお寄せください!

武蔵浦和図書館では、別所沼に関連した資料を幅広く収集し、提供・保存します。

図書・雑誌をはじめ、散策マップ・パンフレット・リーフレット・催し物ちらし・イベントでの配布物や、広報紙等の定期刊行物・別所沼関連の活動報告書、論文等もお待ちしております。

みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。