さいたま市ゆかりの歌人 大西民子

さいたま市図書館では、さいたま市にゆかりのある歌人・大西民子氏の著作や関連資料の収集、展示、紹介を行っています。

直筆資料や写真の画像データ、短歌のデータベースなどを公開しています。

- 大西民子けんてーに挑戦してみよう!

大西民子けんてー(初心者編)はこちらへ

大西民子けんてー(上級者編)はこちらへ

- 大西民子巡回展示の開催記録です。

くわしくはこちらへ

大西民子

|

大西民子(1924~1994)は、戦後活躍した女流歌人のひとりです。埼玉県職員として県立文化会館や、県立図書館で働きながら歌人としての活動を続け、生涯で9冊の歌集を刊行しました(没後に遺稿集1冊が刊行される)。

民子は歌人・石川啄木の歌碑を見たことがきっかけで短歌に興味を持ち、本格的に歌の勉強するために歌人・木俣修に入門します。大宮移住後に刊行した第一歌集『まぼろしの椅子』では、夫との別居や我が子の死産といった自身のプライバシーを歌に詠み、読者からの共感を呼びました。

師の木俣亡きあとは後輩の指導育成にも尽力し、こうした民子の短歌の業績が認められ1992年に紫綬褒章を受章しました。

民子関連の資料が旧大宮市に寄贈されたのを機に「現代短歌新人賞」が創設され、第2回からはさいたま市に継承されています。

自身の悲しみや不安を幻想的に詠んだ歌や、何気ない日常や働く女性の感情などを詠んだ歌など、幅広い題材を歌にした民子の短歌は今も多くの人々に親しまれています。

大西民子と短歌

大西民子と現代短歌新人賞(クリックすると開きます)

大西さんとさいたま市

大西民子さんは、大正13年(1924)、盛岡市に生まれました。昭和24年(1949)にさいたま市(旧大宮市)に移り住み、以後、平成6年(1994)に69歳で他界するまで、この地で活躍されました。

大西さんがさいたま市に転居するきっかけとなったのは、新歌人集団の存在でした。戦後間もない昭和21年、加藤克巳(かとうかつみ)氏、近藤芳美(こんどうよしみ)氏、大野誠夫(おおののぶお)氏らの歌人が、新歌人集団を立ち上げ、浦和駅前にあった埼玉県商工経済会館で発会式を行いました。当時、三氏は、ともにさいたま市(加藤氏は旧与野市、近藤氏・大野氏は旧浦和市)在住でした。大西さんは、新聞や雑誌でこうした活動を知り、転居を決意したのです。

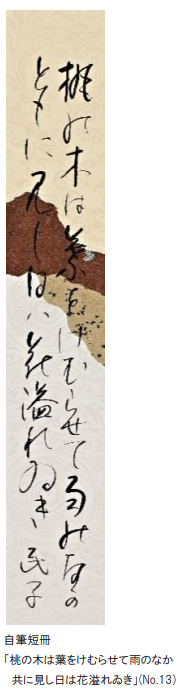

大西さんは、昭和31年(1956)、第一歌集『まぼろしの椅子』を刊行。以後、『不文の掟』、『無数の耳』、『花溢(あふ)れゐき』など、10冊の歌集を刊行しました。

これらの歌集は、高く評価され、「短歌研究賞」、「迢(ちょう)空(くう)賞」、「詩歌文学館賞」などの賞を受賞しています。

一方、私生活は幸福とは言い難く、昭和22年(1947)に結婚し、翌年には男児を授かるも死産、その後、半年余り病床に臥しています。また、昭和21年(1946)に父が病死、昭和35年(1960)に母も他界、昭和39年(1964)には10年間別居していた夫と協議離婚。同居していた最愛の妹も昭和47年(1972)に急逝し、48歳で身寄りのすべてを失うことになります。

こうした家族の死、離婚は、大西さんの歌に大きな影響を与えます。作品の随所に、「死と向き合う特異な感性」ともいうべき表現が見られ、やがてそれは、夢と幻想の世界、幽玄の世界へと昇華されていきます。

晩年の大西さんは、多くの新聞や雑誌の選者を務める傍ら、現代歌人協会理事、埼玉県歌人会副会長などを歴任、平成4年11月には紫綬(しじゅ)褒章(ほうしょう)を受章しています。

平成6年(1994)1月5日、自宅にて急逝。享年69歳。1998年には遺歌集『光たばねて』が刊行されました。

大西さんと現代短歌新人賞

大西さんの遺稿、蔵書等約1万点と著作権が、平成8年(1996)、旧大宮市に寄贈されたことをきっかけに、(仮称)大宮文学館を整備する構想が浮上します。この構想は、その後消滅しますが、平成12年(2000)、旧大宮市が文学館の先行事業として「現代短歌新人賞」を創設。合併後も引き継がれ、平成28年(2016)には、第16回を開催するに至りました。

大西さんの遺稿、蔵書等約1万点と著作権が、平成8年(1996)、旧大宮市に寄贈されたことをきっかけに、(仮称)大宮文学館を整備する構想が浮上します。この構想は、その後消滅しますが、平成12年(2000)、旧大宮市が文学館の先行事業として「現代短歌新人賞」を創設。合併後も引き継がれ、平成28年(2016)には、第16回を開催するに至りました。

現代短歌新人賞は、歌壇に新風をもたらす歌人の発掘・支援を行うことを目的として、毎年、有識者へのアンケートで多くの推薦を受けた歌集、選考委員が推薦する歌集の中から、受賞作品を決定しています。

その表彰式では、毎回授賞とともに著名な歌人等に特別講演をお願いしています。昨年の第15回では記念座談会「大西民子を語る」と題し、選考委員5名が大西さんの歌を読み解くとともに、逸話などを紹介されました。

相次ぐ不幸に屈することなく、それを文学に昇華させた大西さんの歌と生きざまは、没後20年以上たった今でも語り継がれ、さいたま市に息づいています。

| 現代短歌新人賞 | 受賞作品 | 開催年 |

| 第1回 | 若月祭(みかづきさい)-梅内美華子歌集- 梅内美華子/著 雁書館 | 2000年 |

| 第2回 | こいびと-小守有里歌集(音叢書) 小守有里/著 雁書館 | 2001年 |

| 第3回 | みづを搬ぶ-歌集 渡英子/著 本阿弥書店 | 2002年 |

| 第4回 | 歌集 いびつな果実 松本典子/著 角川書店 | 2003年 |

| 第5回 | 無言歌-歌集- 河野美砂子/著 砂子屋書房 | 2004年 |

| 第6回 | 冷えゆく耳-後藤由紀恵歌集- 後藤由紀恵/著 ながらみ書房 | 2005年 |

| 第7回 | 鳥女-歌集- 松村由利子/著 本阿弥書店 | 2005年 |

| 第8回 | 乱反射-歌集- 小島なお/著 角川書店 | 2007年 |

| 第9回 | 夏鴉-澤村斉美歌集- 澤村斉美/著 砂子屋書房 | 2008年 |

| 第10回 | マトリョーシカ-浦河奈々歌集- 浦河奈々/著 短歌研究社 | 2009年 |

| 第11回 | アシンメトリー-遠藤由季歌集- 遠藤由季/著 短歌研究社 | 2010年 |

| 第12回 | 一匙の海-歌集- 柳澤美晴/著 本阿弥書店 | 2011年 |

| 第13回 | 青雨記 高木佳子/著 いりの舎 | 2012年 |

| 第14回 | 手のひらの花火-山崎聡子歌集- 山崎聡子/著 短歌研究社 | 2013年 |

| 第15回 | さやの響き-歌集- 富田睦子/著 本阿弥書店 | 2014年 |

| 第16回 | タイガーリリー-尾崎朗子歌集- 尾崎朗子/著 ながらみ書房 | 2015年 |

| 第17回 | 未明の窓-歌集- 広坂早苗/著 六花書林 | 2016年 |

| 第18回 | 世界はこの体一つ分-歌集- 川口慈子/著 KADOKAWA | 2017年 |

| 第19回 | かざぐるま-歌集- 田口綾子/著 短歌研究社 | 2018年 |

| 第20回 | 感傷ストーブ-歌集- 川島結佳子/著 短歌研究社 | 2019年 |

| 第21回 | まだまだです-歌集- カンハンナ/著 角川文化振興財団 | 2020年 |

| 第22回 | 太陽の横-山木礼子歌集 山木礼子/著 短歌研究社 | 2021年 |

大西民子の生い立ち(クリックすると開きます)

大宮での生活

大西民子にとって大宮とは、生涯の中でも多くの時を過ごした場所です。1949(昭和24)年に夫と共に岩手県から大宮へ移住した民子は、埼玉県立文化会館、旧・埼玉県立浦和図書館・久喜図書館に勤務する傍ら、この地で歌人としての頭角を現しました。また、埼玉歌人会の事務局を担当するなど、積極的に活動の場を広げていました。

大西民子にとって大宮とは、生涯の中でも多くの時を過ごした場所です。1949(昭和24)年に夫と共に岩手県から大宮へ移住した民子は、埼玉県立文化会館、旧・埼玉県立浦和図書館・久喜図書館に勤務する傍ら、この地で歌人としての頭角を現しました。また、埼玉歌人会の事務局を担当するなど、積極的に活動の場を広げていました。

民子は「埼玉は、盛岡や学生時代を過ごした奈良に次ぐ私の第三のふるさとであり、恐らくここに骨をうずめることになるだろう」と語っています。

多くの作品を発表し短歌の世界で実力を発揮する一方、生活面では家族との死別や夫との離婚に見舞われ、民子は天涯孤独の身となります。しかし、そうした中でも作品を発表し、後輩の指導育成にも尽力するなど、短歌への活動は緩むことはありませんでした。

1994(平成6)年、民子は心不全により大宮の自宅にて亡くなりました。享年69歳。その後、1996(平成8)年に原稿や資料など約1万点が旧大宮市に寄贈され、2000(平成12)年には、民子を顕彰するため現代短歌新人賞が創設されました。

寄贈された民子の資料は合併後さいたま市が所有しており、整理と管理は大宮図書館が行っています。

歌人としての活動

大西民子が大宮へ移住した頃、歌人・木俣修(きまたおさむ)の門をたたき、入門を果たします。師のもとで歌を学び、1953(昭和28)年には、短歌雑誌『形成』の創刊にも参加しました。一方、私生活では夫との別居状態がはじまり、その複雑な心情は民子の作品にも表現されています。

1956(昭和31)年、民子は初めての歌集『まぼろしの椅子』を刊行しました。この歌集では、自身の体験による苦悩や不安、悲嘆といった人間の繊細な感情が克明に表されており、多くの共感を呼んだといわれています。また、この歌集により民子の歌人としての名が知れ渡るようになりました。その後も精力的に発表を続け、『不文の掟』『無数の耳』などいくつもの歌集を刊行。その間幾度も経験した家族との離別による孤独感や死生観は、民子の作風に大きな影響を及ぼしました。

長年の業績が認められ、1992(平成4)年に紫綬褒章(しじゅほうしょう)を受章。民子の短歌の世界での地位は確固たるものになりました。

1993(平成5)年、長年所属していた「形成」が解散。戸惑う後輩たちのために、民子は持田勝穂(もちだかつほ)とともに、新結社「波濤(はとう)」を創設。雑誌『波濤』創刊号を発行しましたが、翌年に亡くなりました。

大西民子とふるさと岩手(クリックすると開きます)

民子と家族

大西民子は1924(大正13)年の5月8日、盛岡市八幡(はちまん)町にて、刑事をしていた父・菅野(かんの)佐介と母・カネの次女として生まれました。

父親の佐介は敏腕刑事として有名で、職場では恐れられていた一方、家庭では子煩悩で、姉妹の中でも特に民子は父親から可愛がられていたと後に語っています。

母親のカネは社交はあまり好まない性格だったとの事ですが、近所の人々の面倒もよく見ており頼られる存在だったそうです。

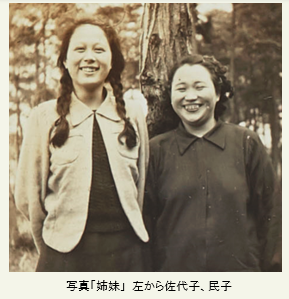

次女だった民子には姉のサト、そして妹の佐代子(さよこ)がいました。9つ年上だった姉のサトは幼い民子に、小川未明(おがわみめい)の童話『赤い蝋燭と人魚』を読み聞かせてくれて。いつも人魚の娘が売られてしまう場面で必ず泣いてしまう民子に困ったサトは、「泣くからダメ」と読むことを拒むので、「今度こそ泣かないから」と約束して読んでもらうのに、毎回泣いてしまった思い出を民子は随筆に書いています。

一方、民子の8つ年下だった妹の佐代子は、幼い頃とても甘えん坊だったそうで。ある日、妹をからかってみたくなった民子が「あなたは、どんぶらこって蜜柑箱で流されてきたのよ」と本当の姉妹ではないという嘘を言ったところ、本気にとらえた佐代子は泣き出してしまい。母と姉、仕事から帰ってきた父の3人から本気で怒られてしまったエピソードも民子は書いています。

暖かい家族に囲まれた民子は、冬になれば妹とスキーやスケートをし、夜には炬燵で家族と押し合いながら座り、団欒のひとときを楽しんだりと、岩手でめぐまれた幼少期を過ごしました。

ふるさと岩手

自分と同じ教員だった大西博と結婚し、子供も授かった民子でしたが24歳の時に死産により我が子を亡くしてしまいます。

岩手から大宮に移り住み仕事に打ち込みながら、歌人・木俣修への入門を許された民子は、しだいに歌人としての頭角を現しはじめました。

しかし、私生活では夫と別居を経て1964(昭和39)年に離婚。すでに、最愛の父と母も亡くなっており、優しかった姉のサトも23歳の若さで亡くなっていました。唯一残された肉親であり、一緒に大宮で暮らしていた佐代子も40歳で亡くなり、民子は48歳で家族を失ってしまいます。

こういった辛い経験を踏まえてか、中期の頃までの民子の歌集の岩手の歌は「自分にはもう帰る場所がない」というイメージを読み手に感じさせるものが多いです。

ところが、後期の歌集になるにつれ故郷を懐かしむ歌がみられるようになっていき、民子自身による最後の歌集『風の曼陀羅』では、のびのびと故郷を詠んでいます。

大宮に来てから、ほとんど岩手に帰らなかった民子ですが、1985(昭和60)年、61歳の時母校の岩手県立盛岡第二高校(旧・盛岡高等女学校)で3月7日に開かれた卒業式の講演に招かれます。「女学校の頃口ずさんでいた、校歌(雪間に匂う白梅の清き操はその心)このひと節に、どんなに励まされ続けてきた歳月だったろう。女学校時代に、何気なく教わっていたこと、そういうことが人生の支えになって励ますことが、あるものですね」、と岩手での思い出がいつも自分を支えてくれたことを生徒たちに語りました。

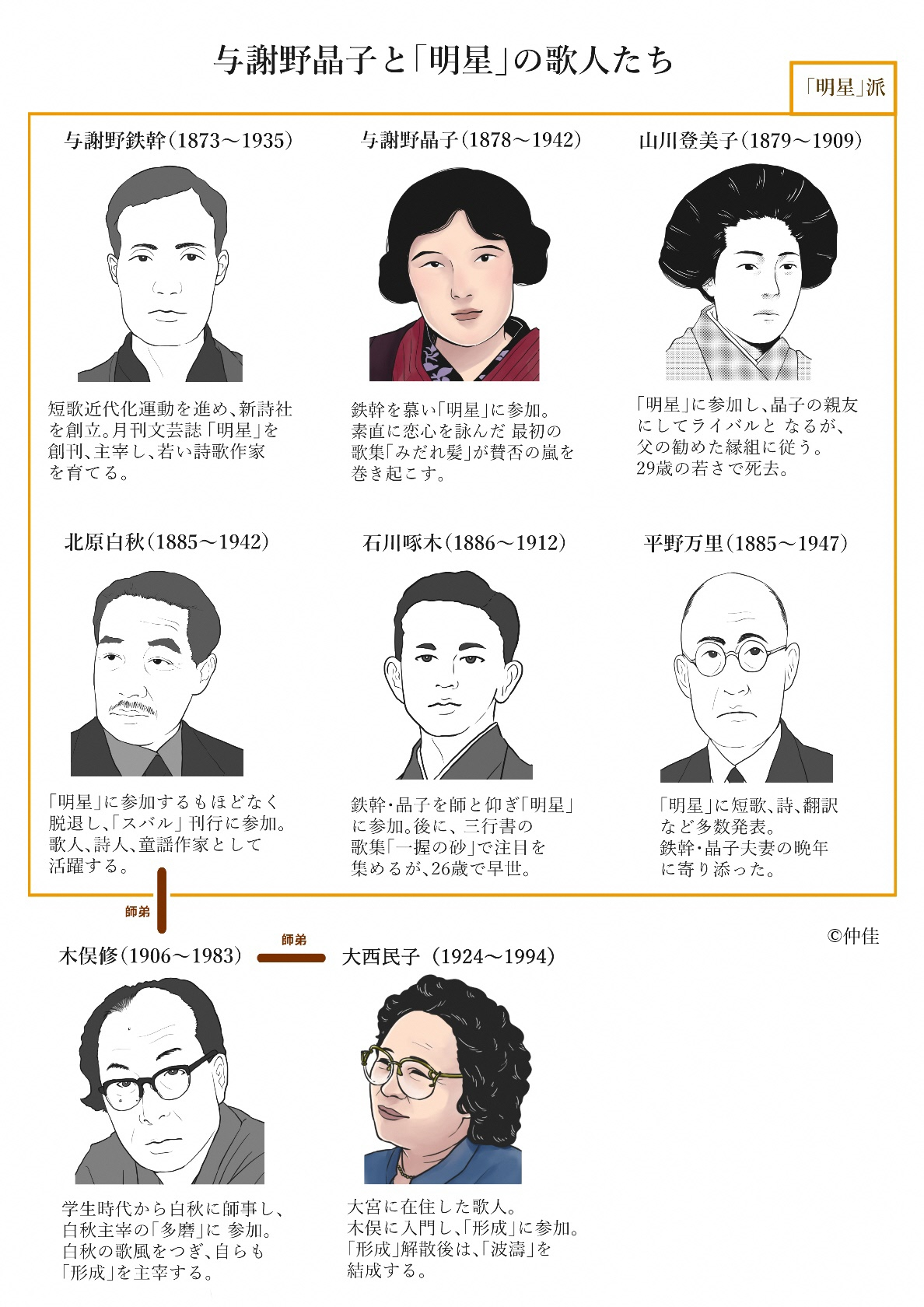

明星派の世界~北原白秋から大西民子への系譜~(クリックすると開きます)

「明星」の歌人たち

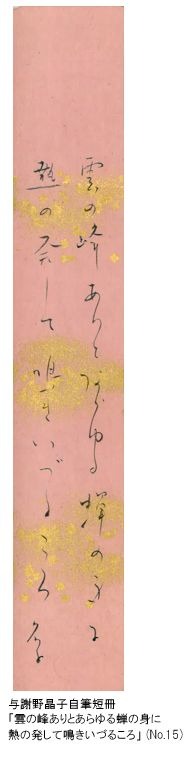

・与謝野(よさの)鉄(てっ)幹(かん)

1873(明治6)年、 現・京都府京都市左京区に生まれる。本名・寛(ひろし)。

1893(明治26)年、落合直文(おちあいなおぶみ)(歌人・国文学者)の家に住み込みながら、短歌結社「あさ香社」の中心となって活動する。

1899(明治32)年、東京新詩社(とうきょうしんししゃ)を創設、翌年機関誌の「明星」を創刊。

内縁の妻・林滝野(はやしたきの)との間に子供を授かるが、滝野の実家との話し合いがうまくいかず別れ話の渦中にあったころ、晶子と出会い後に結婚する。1935(明治10)年、永眠。

・与謝野晶子(よさのあきこ)

1878(明治11)年、現・大阪府堺市に生まれる。本名・志(し)よう。

「明星」が創刊されると、第2号から作品を発表するようになり、1900(明治33)年、大阪に来ていた鉄幹と初めて出会う。1901(明治34)年、堺を飛び出した晶子は、鉄幹の元へ身を寄せる。同年8月に『みだれ髪』を刊行し、鉄幹と結婚。

1904(明治37)年に日露戦争に従軍している弟を思い「君死にたまうこと勿(なか)れ」を「明星」に発表し賛否両論を巻き起こす。

1921年(大正10)年文化学院(ぶんかがくいん)の創設に参加し、初代学監に就任。日本で最初の男女共学校となった。1942(昭和17)年、永眠。

・平野万里(ひらのばんり)

1885(明治18)年、現・埼玉県さいたま市西区(緑区という説もあり)に生まれる。本名・久保(ひさやす)。6歳のころ東京へ転居し、平野家が森鴎外(もりおうがい)の息子・於菟(おと)を引き取り養育したため、万里と於菟は兄弟同然に育った。

森鴎外の紹介で与謝野鉄幹を知り、1901(明治34)年、東京新詩社に入る。雑誌「スバル」の第1号編集にも参加し、1930(昭和5)年には新詩社の機関紙「冬(とう)柏(はく)」を創刊する。のちに第三次「明星」の顧問になるが、創刊号発刊直前の1947(昭和22)年、急逝。

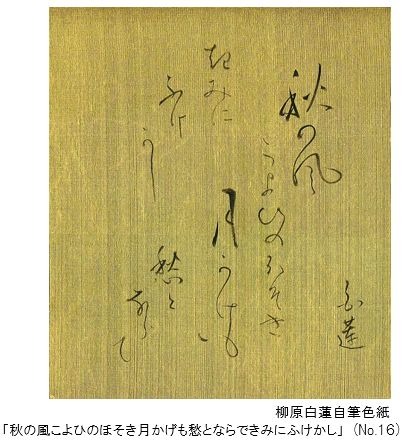

・北原白秋(きたはらはくしゅう)

1885年(明治18)年、現・福岡県柳川市(やながわし)に生まれる。本名・隆吉(りゅうきち)。早稲田大学高等予科文科(英文科)に入学し、「明星」で歌を発表するようになる。

1909年(明治42)年、「スバル」に参加、またこの年詩集『邪宗門(じゃしゅうもん)』を発表し脚光を浴びる。1913(大正2)年、28歳の時に歌集『桐(きり)の花(はな)』を刊行し、歌人として高い評価を得る。

以降、詩や短歌だけでなく童謡・小説・随筆等など幅広く作品を発表するようになる。1942(昭和17)年、永眠。

・木俣修(きまたおさむ)

1906(明治39)年、現・滋賀県愛(あい)荘(しょう)町(ちょう)に生まれる。本名・修二(しゅうじ)。

1926(大正15)年、東京高等師範学校(とうきょうこうとうしはんがっこう)に入学する。1928(昭和3)年に北原白秋と初めて会い、白秋が創刊した雑誌「香蘭(こうらん)」に参加。宮城や富山の学校で教職に就きながら、歌人としての活動をしていた。

戦後は、昭和女子大学等で教授も務め、1973(昭和48)年に紫綬褒章(しじゅほうしょう)を受章。1983(昭和58)年、永眠。

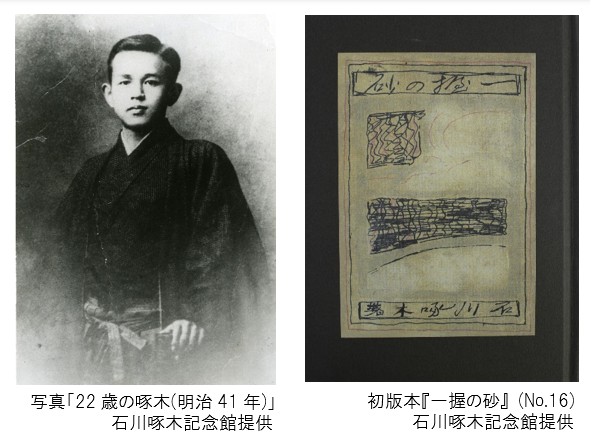

・石川(いしかわ)啄木(たくぼく)

1886(明治19)年、現・岩手県盛岡市に生まれる、本名・一(はじめ)。盛岡中学校に成績優秀で入学したが、1902(明治35)年10月、「明星」に初めて歌が掲載され、同月末に中学校を中退。

執筆活動をしながら教員や新聞記者など職を転々とし、北海道に住んでいたこともあった。1912(明治45)年、永眠。

大西民子の冬のうた(クリックすると開きます)

大西民子の冬のうた

雪国に生まれた民子の歌には、「冬」や「雪」 を詠んだものがあります。

雪国に生まれた民子の歌には、「冬」や「雪」 を詠んだものがあります。

❄幼いころの自分や家族、故郷を懐かしんだ「冬」のうた

雪の日は まろびて遊び 頬赤き 雪娘なりし 遠き昔よ

亡き父の マントの裾に かくまはれ 歩みきいつの 雪の夜ならむ

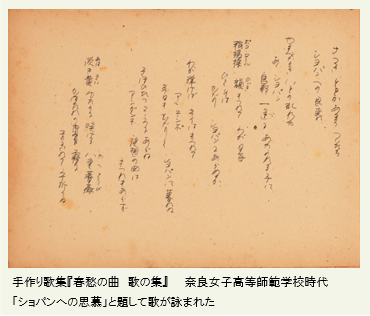

奈良高等師範学校時代には、将来への可能性に満ちた青春の日々のなか、歌人・前川佐美雄のもとで短歌に打ち込みました。手作りの作品集『はるを待ちつゝ』には「旅のうた」と題し、窓から見える山の雪について歌に残しています。

時を経て民子は、刑事の仕事で忙しい父親と、雪道を鳴らしながら元朝参りに出かけたこと。スケート靴を買ってもらい、凍った水田をスケートリンク代わりにして遊んだこと。その幼い頃の自分や家族を懐かしく歌に詠み、「冬」の美しい情景を歌に綴っています。

❄夫との離婚や家族との別離の苦悩を詠んだ「冬」のうた

霧深き ロンドンの街を ゆける夢 さめて寂しも 身の冷えてをり

むらさきに 芽ぐむ木立は 何の木か われはまだ持つ 冬のてのひら

大宮に移ってからの民子は、帰らない夫を待ち続ける日々や、最後の肉親だった妹の急逝にみまわれた苦しい心境を、「冬」として歌に詠みあげることが多かったようです。

民子は、帰らない夫を待ち続けた日々について、自分の詠んだ歌以上にすさまじい葛藤があり、歌を作り続け、年月をやり過ごす以外の方法はなかったと語っています。

支えあってともに暮らしてきた妹の佐代子を失ったことも、大きな苦しみをもたらし、絶望の底にいるような日々だったと、民子は当時のことを振り返っています。

故郷の人々に応援され上京したのに、現実は夫との離婚といった困難の連続が挫折感をもたらし、民子の「冬」の歌へ投影されているのかもしれません。

❄仕事を詠んだ「冬」のうた

刷り上げし 書類綴ぢゆく 夜の事務所 マフラーを拡げて 膝覆ひつつ

タクシーの 窓のガラスの 幅だけの 帯のやうなる 枯れ野を行けり

民子は職場でも、「冬」をテーマにした歌を詠んでいます。そこからは、戦後すぐの頃の女性が働くことへの困難さや女性の管理職という立場が今以上に厳しいものだったことが伝わってきます。

民子は、埼玉県立文化会館で事務仕事などに携わり、中でも一人で担当していた、文化会館発行の「埼玉文化月報」の仕事は多忙を極めたといいます。図書館に異動になってからも懸命に働いた民子でしたが、体力の限界をむかえており、最後の職場となった県立久喜図書館時代には、タクシーでの通勤を余儀なくされる状態だったといいます。

大西民子と『万葉集』(クリックすると開きます)

万葉植物園

1955(昭和30)年、大宮公園内にあった埼玉県立文化会館(現在の「埼玉県立歴史と民俗の博物館」の場所に建っていた施設)の敷地内に、万葉植物園は開園しました。

武蔵野の風景が残る大宮公園に、万葉集に出てくる植物を集めた植物園を作ってはどうか、という声が地元の植物愛好家から寄せられたことが開園のきっかけだったと民子はいっています。

海藻以外の万葉植物が集められ、園丁(えんてい)専門の職員たちの手により植物園は順調に発展していき、数年後には、「紫(むらさき)」や「かんあおい」といった栽培の難しい草花もよく育つようになりました。その様子は、植物学者からも「日本一になりましたね」と認められるほどだったそうです。

大西民子と万葉植物園

大西民子は岩手から夫とともに1949(昭和24)年に大宮に移住し、夫の恩師の紹介で、夫婦そろって埼玉県立文化会館で働きだしました。

文化会館の事務や広報誌の仕事に携わっていた民子ですが、万葉植物園開園の計画が動き出すと、高等師範学校時代に国文学を勉強した経験をかわれて、植物園の管理や広報の仕事の担当を任されました。

植物園のパンフレットの作成や、万葉植物のほとりの立て札に墨汁で歌を書く仕事をしていた民子は、当時のことを「高等師範学校で習った国文学が、こんな風に役にたったのは意外だったが、学生時代に習った知識を呼び戻し、懸命に取り組んだ」といっています。

思い出深い植物として、民子は三椏(みつまた)のことをエッセイで書いています。三椏は、春に万葉植物園で最初に咲く花で、それは冬枯れの園が活 気づいてくる合図のように感じた。来園者のなかには、三椏の花を見よう とわざわざ訪れる人もいて、花に手を触れては春の訪れを楽しんでいたといっています。

また秋になると、植物園では萩の花が一面に咲いて、美しい日本の情緒が漂う光景だったそうです。

民子は、この萩の立て札に「秋風は涼しくなりぬ馬並めていざ野に行かな萩が花見に」(萩の花盛りになったと聞いたので、馬をつらねて花を見に行こう)という歌や、「秋萩におきたる露の風吹きて落つる涙はとどめかねつも」(萩の花の露が風にとめどもなくこぼれるように、あなたを思う私の涙もとどまることがない)といった歌を書いて、貴公子たちが馬を連ね萩の花を見に行く様子や、愛しい人の事を想う奥ゆかしい女性の姿といった古代の風景に思いを馳せていたそうです。

民子はかつて教師をしていたこともあってか、歌の意味が分からない来園者を放っておけず、歌の解説もしたことがあったそうです。ある日自分が事務室で仕事をしていると、歌の意味を間違えている学生たちの話し声が外から聞こえ、思わず飛び出して学生たちに講釈をしてあげたといっています。

1968(昭和43)年に、残念ながら植物園は廃止となりましたが、民子自身にとっても、この万葉植物園は十年以上運営に関わった思い出深い場所だったようです。

大宮図書館 開館一周年記念展示「与謝野晶子と大西民子~民子が憧れた歌人・与謝野晶子~」(クリックすると開きます)

1 『みだれ髪』との出会い

民子の師・木俣修(きまたおさむ)は、与謝野晶子と同じく「明星」に参加していた北原白秋(きたはらはくしゅう)から歌を学びました。木俣は晶子を、短歌を近代化させた立役者として高く評価しています。

民子が晶子の歌に触れたのは、奈良女子高等師範学校(ならじょしこうとうしはんがっこう)一年生の時でした。ある日、学校の図書館で『みだれ髪』の初版本を見つけ、夢中で読むと同時に書き写していたそうです。当時は太平洋戦争の最中で、恋の歌を読むことが憚られる風潮だったため、寄宿舎の同室の生徒に見つからないように、ひっそり食堂で書き写した時もあったと回想しています。

2 民子の晶子像

民子は、短歌雑誌で企画された与謝野晶子特集に度々寄稿していました。その中のひとつ、雑誌「短歌」に寄せた“大いなるつばさ”では、学生時代に一番好きだった「やは肌のあつき血汐に~」について触れています。山本健吉(やまもとけんきち)著『日本の恋の歌』の晶子論を引用しながら、内縁の妻と子がいた鉄幹は、晶子の恋心を理解しつつもあきらめてほしいと思っていた時期があったのでないかと推測し、この歌は、それでも鉄幹との恋を諦めたくない、晶子の思いが込められているのではないかとしています。また、自分が結婚・離婚といった人生経験を積んで、晶子の気持ちが分かるようになった気がするとも書いています。

一方、雑誌「短歌研究」の特集“私の晶子体験”では、晶子の歌からは女性の生き方の激しさ、歌の生命力の強さを感じさせられたと言い、晶子が人一倍才能と勇気を持った女性だったとしています。

3 晶子の恋と歌

与謝野(よさの)晶子(あきこ)(本名:志(し)よう)は、1878(明治11)年12月7日に現在の大阪府堺市で生まれました。尋常小学校卒業後、晶子は1888(明治21)年、堺区堺女学校(現・大阪府立泉陽(せんよう)高等学校)に入学します。知的好奇心が旺盛だった晶子は、学校から帰ると、読書に勤しむ文学少女でした。

地元の堺敷島会に入り、自分の歌を発表していた晶子は、与謝野鉄幹の歌を目にして感銘を受け、1900(明治33)年に鉄幹が創刊した、詩歌を中心とする月刊文芸誌「明星」に参加します。

晶子はしだいに妻子のいる鉄幹に恋心を抱くようになり、堺を飛び出して東京の鉄幹の元に身を寄せました。そして、1901(明治34)年、晶子は恋への情熱を詠んだ歌を載せた第一歌集『みだれ髪』を刊行します。女性が恋愛を歌にすることなど考えられなかった当時、ありのままの恋心を歌ったこの歌集は、激しい賛否両論を巻き起こしました。

4 晶子の生涯

1902(明治35)年、晶子は鉄幹と結婚し、「明星」も晶子の『みだれ髪』の人気もあって多くの参加者が集まりましたが、やがて北原白秋や吉井勇などの若手歌人の離脱が相次ぎ、1908(明治41)年、100号をもって終刊となってしまいます。失意の鉄幹は、1911(明治44)年ヨーロッパ遊学に旅立ちました。晶子も、森鷗外の援助を得て鉄幹の後を追い、ヨーロッパ各国をともに訪ね歩き、それぞれの文化を学びます。

帰国後、晶子は社会評論など、歌以外の分野でも精力的に活動するようになります。また、教育制度にも興味を持ち、1921(大正10)年、鉄幹らとともに私立学校「文化学院」の創立に携わりました。

ところが、1935(昭和10)年、最愛の夫・鉄幹が亡くなると、晶子も過労により体調を崩しがちになります。そして、二回目の脳溢血を起こした際に半身不随になり、闘病中だった1942(昭和17)年に63歳で永眠しました。

民子の日常(クリックすると開きます)

別れた夫への激しい心情を歌に詠んだ民子ですが、ありふれた日々の中に題材を求めた歌も多く、民子の作風の一面をよく表しています。

❄料理や、食事について詠んだうた

純白の 大根をきざみ まみどりの 葉を刻み休みの 日をわが遊ぶ

あたためし ミルクがあまし いづくにか 最後の朝餉 食(は)む人もゐむ

仕事と歌人としての活動で忙しかった民子は、ゆっくりと料理に専念する時間は持てなかったようです。その代わり、妹の佐代子が家事を取り仕切り民子を助けてくれていました。

それでも時間がある時には料理する日もあったのか、料理を楽しんでいる様子を描いた歌や、食事から題材を取った歌を詠んでいます。 また、夫と共に住んでいた1950(昭和25)年の家計簿には詳細な買い物記録がつけられており、戦後すぐの頃の不安定な時代で、家計を切り盛りする民子の日々を想像させます。

❄裁縫や服を詠んだうた

春めきて ゆく朝々に 着惑(きまど)ひて 変わりばえせぬ 服ばかり持つ

もの縫ひて 二階にあれば さまざまの 地上の音の われに集まる

民子は家事の中でも一番裁縫が好きで、晩年体調不良になるまでは自分で服を作ることが多かったようです。そのためか、しばしば裁縫や服をテーマにした歌を詠んでいます。

民子は、洋裁ができるのは女学時代学校の先生が型紙の取り方を上手に教えてくれたおかげで、縫物をしていると気が休まることもあって、自分の服は自分で作るようになっていたと言っています。

❄我が家を詠んだうた

帰らむと いふをふたたび 坐らしむ 容易にやまぬ 雨と知りつつ

帰り来て もの言ふとせぬ われを措(お)き 光るまでタイルを 磨く妹

民子は、大宮に来てから職場の文化会館の宿舎や、岩槻の浄国寺の宿坊跡を間借りして住んでいましたが、1968(昭和43)年に、大宮の建売住宅を購入して、妹と2人で暮らしていました。今回展示している作品にも、自宅での日々を題材にとった歌があります。

民子は旅行を好まず、歌に関すること以外で外出することがあまりなかったため、自宅での日常生活も民子にとっては重要な歌の題材になったようです。

民子の心を支えたものー奈良・寺・仏ー(クリックすると開きます)

1 仏との出会い

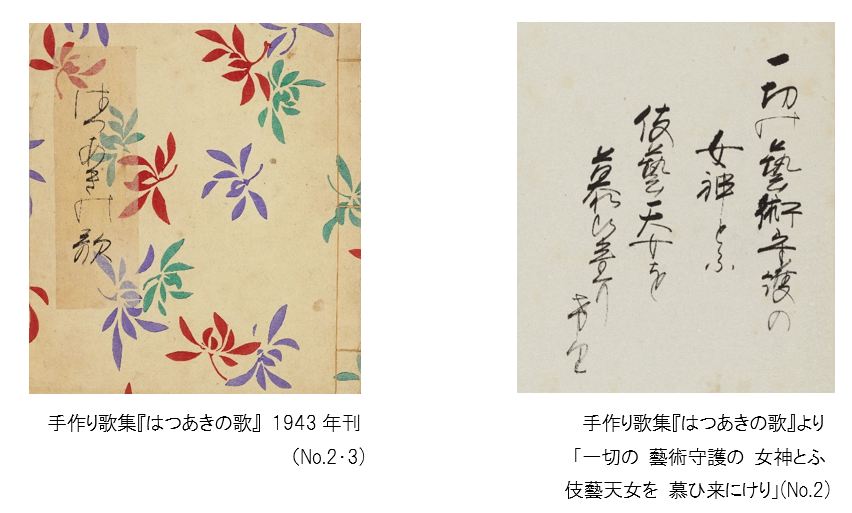

大西民子は17歳から20歳まで、両親の住む岩手県を離れ、奈良女子高等師範学校に通いました。古都・奈良に住むことで、多くの寺や御仏たちに出会い、民子の詠む歌にもしばしば登場することになります。 民子が楽しみにしていた日曜日の仏像巡りの中で、もっとも心惹かれたのが、秋篠寺(あきしのてら)の伎芸天(ぎげいてん)でした。民子は、その美しさを歌に詠んでいます。

「一切の 藝術守護の 女神とふ 伎藝天女を 慕ひ来にけり」

また薬師寺や般若寺を訪れた時のことも歌にしています。

「薬師寺(やくしじ)に かよふ道べに ひるたけて つまくれなゐの 花は咲くなり」

「石塔の 苔むしたりて そびえたり冬陽だまりに さぶしや般若寺(はんにゃじ)」

2 奈良への思い

勉強に勤しみながらも歌を詠み、休日には仏像巡りを楽しんだ奈良の学生時代は、民子にとってもっとも楽しく充実していた年月でした。 第一歌集『まぼろしの椅子』では、「奈良回顧(ならかいこ)」という章を設け、志賀直哉(しがなおや)邸近くを通った時のことや、ピアノの演奏会で注目を集めた時のことなど、奈良や青春時代を歌に詠んでいます。

また大宮に住んでからも、機会を見ては奈良を訪れていたようです。旅することにあまり積極的ではなかった民子ですが、寺や仏と出会った彼の地には、特別な思い入れがあったのかもしれません。

62歳の時に刊行した『印度(いんど)の果実』でも、再び奈良を訪れたいという心境を想わせる歌が見られますが、晩年になるにつれ、民子の体は不調が続くようになり、旅に出ることも難しくなっていきました。それだけに懐かしい奈良への思いが民子の心に募っていたのかもしれません。

3 民子の寺巡り

大宮に来てからの民子は、さいたま市内の寺院もいくつか歌の題材にしており、かつて宿坊跡(しゅくぼうあと)を借りて住んでいた浄国寺(じょうこくじ)のことも詠んでいます。

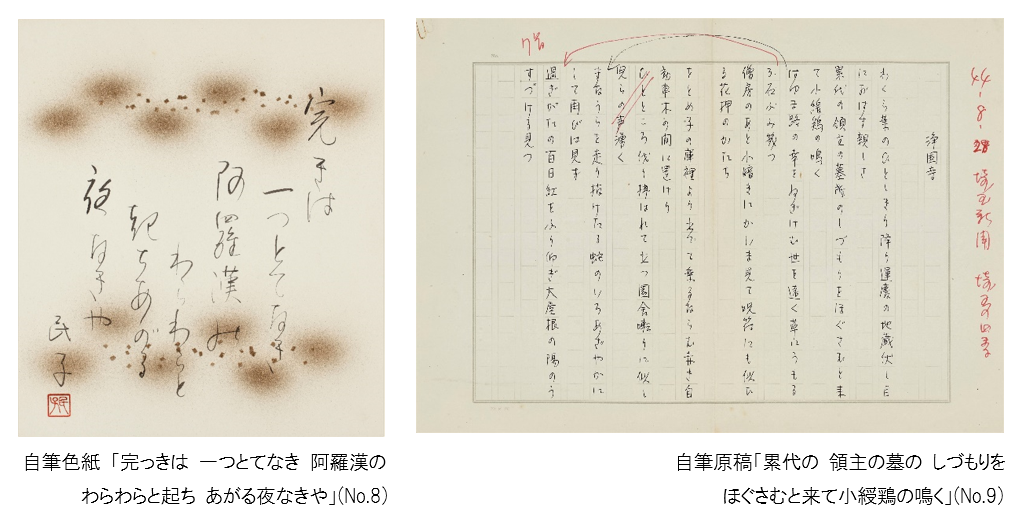

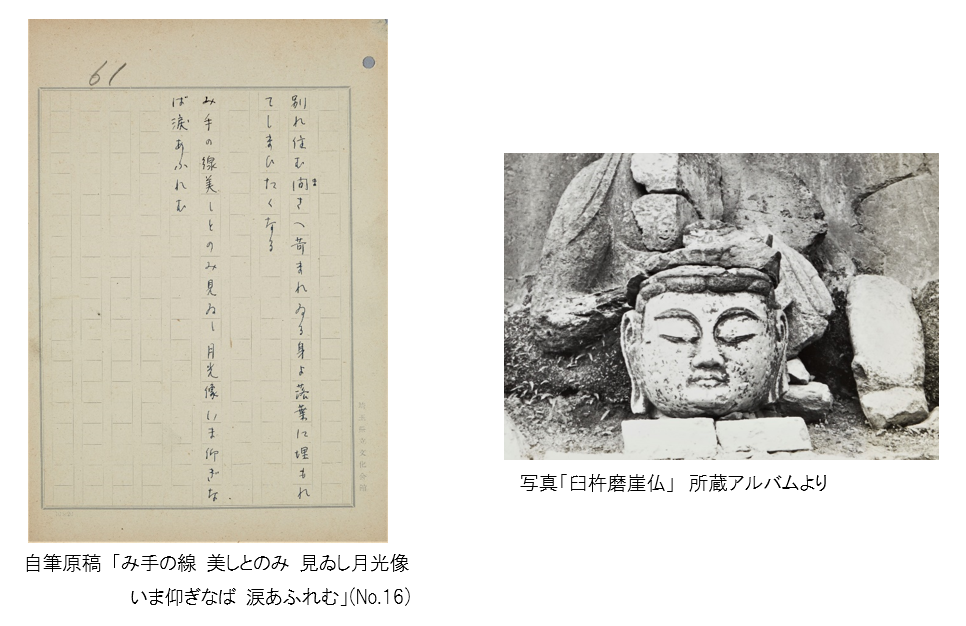

これらの歌は穏やかな内容のものがほとんどですが、民子の詠む仏は、不安や欠落感の象徴としても表されているようです。風化によって欠落を抱えた阿羅漢(あらかん)の夢を描いた歌は、民子の代表作品のひとつとされています。 多くの仏に出会うために鎌倉の古刹(こさつ)を訪れたことがエッセイに書かれ、臼杵磨崖仏(うすきまがいぶつ)(大分県)を見に行った時の写真なども残されています。

また、民子は自宅の中に好んで仏の絵や写真を飾っていました。勤務以外は、自宅で歌を詠むことをはじめ、自歌の推敲(すいこう)や依頼された添削(てんさく)に専念していた民子にとって、好きな仏に囲まれた空間は心地よかったのかもしれません。

4 月光菩薩のうた

民子は、仏像を美術品として鑑賞していただけでなく、心の支えとしてもとらえていたようです。第一歌集『まぼろしの椅子』では、ある画家に「仏像は信仰よりも美の対象である」と言われ憤(いきどお)りを覚えた、という内容の歌が詠まれています。

民子が強く心惹かれた東大寺三月堂(とうだいじさんがつどう)の月光菩薩(がっこうぼさつ)は、『まぼろしの椅子』や、民子の最後の歌集『風の曼陀羅(まんだら)』などで詠まれています。ここでは民子が歌を詠んだ時期によって、仏に対する心境が変化したことも伺えます。『まぼろしの椅子』では、美しい手の線のみに注目していた月光像を、今見れば涙が溢れるだろうと心の動揺を詠んでいるのに対し、『風の曼陀羅』では、慈悲深い月光像に対して自分は「我儘(わがまま)な女に過ぎなかった」と、おだやかに過去を見つめる歌を詠んでいます。

大宮図書館 開館二周年記念展示 全円の歌人 大西民子 -沖ななも先生と民子の歌をよむ-(クリックすると開きます)

◆『全円の歌人 大西民子論』

2020年9月 角川文化振興財団刊行

本書は、歌人・沖ななも先生が民子短歌の全貌に迫り、その作風を追求し論じた本です。

沖先生は茨城県古河市に生まれ、幼い頃浦和市に移り住みました。歌人・加藤克巳(かとうかつみ)に入門して結社「個性(こせい)」に加わり、第一歌集『衣裳哲学(いしょうてつがく)』は現代歌人協会賞と埼玉文芸賞を受賞しました。現在は「熾(おき)」の代表をつとめ、さいたま市を拠点に活動を続けています。

本書では、民子の遺した歌集を夫との不仲に悩んだ第一期、孤独にさいなまれつつも歌人として充実していた第二期、円熟味を増した晩年の第三期に分けて考察しています。今回の展示はそれを受けて、それぞれの時期に詠まれた民子の歌をご紹介します。

◆女としてのドラマが詰まった第一期

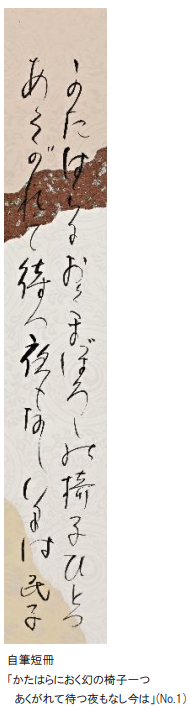

『まぼろしの椅子(いす)』・『不文(ふぶん)の掟(おきて)』

民子の第一歌集『まぼろしの椅子』の大きなテーマは、夫を「待つ」ことでした。小説家志望だった同じ教員の大西博(おおにしひろし)と結婚しましたが、翌年に我が子を死産で亡くします。その後、釜石市から大宮市に移り住んでからも、夫との仲違いと別居という困難な状況に置かれました。その様子をストレートに詠んだ歌は読者の同情を誘いつつ、同時に「帰らぬ夫を待つ妻」というイメージを民子に持たせることになりました。

好評を持って受け入れられた『まぼろしの椅子』ですが、刊行後周囲の歌人たちと交流する中で、民子はただ現実を歎いただけの歌で満足してはいけないと考えるようになり、自分なりの工夫を模索するようになりました。

第二歌集『不文の掟』では、心情をありのままに詠むのではなく、風景や夢で心の傷や満たされない欲求を表現しようと試みています。

◆弧の境地を確立した第二期

『無数の耳』・『花溢れゐき』・『雲の地図』・『野分(のわき)の章(しょう)』・『風水(ふうすい)』

民子は長い間別居していた夫とついに離婚し、同居していた最後の肉親である妹・佐代子(さよこ)も亡くしてしまいました。すべてを失った民子はこの時期に人間の孤独を見つめた歌を詠みます。

身の回りでは不幸に見舞われた民子ですが、歌人としては最も充実した時期となり、比喩を駆使した多くの傑作を生み出しました。また、講演会等の講師として招請されたり、雑誌等からの執筆依頼も増えるなど、ただ自身が歌を詠むだけでなく、対外的な活動も多くなりました。

沖先生が、民子論を書くため大西宅を訪れたのは『雲の地図』(1975年)を刊行した後でした。桐單笥(きりたんす)を見せながら、民子は「かつて同居していた姑のもの」と説明します。実際は姉の形見であり、沖先生は別れた夫を今も想っている女性というイメージを崩したくないのかもしれないと思いました。

◆しっとりと味わい深い第三期

『印度(いんど)の果実(かじつ)』・『風の曼陀羅(まんだら)』・『光(ひかり)たばねて』

50代後半となり、民子は体調への不安から県立久喜図書館を最後に公務員の職を辞し、1983(昭和58)年には、民子が長年師事してきた歌人・木俣修(きまたおさむ)が亡くなりました。一方で、長年の短歌界への貢献が認められて、1992(平成4)年に紫綬褒章(しじゅほうしょう)を受章することになります。

62歳から亡くなるまでの民子の歌は、これまでとは違い穏やかな味わいのある歌が多くなっています。退職により身近なものを素材に選ぶことが多くなり、心臓病等による体調不良も影響していたのかもしれません。

また、これまでの困難な人生を振り返る歌も見られ、なかには夫や子供をテーマにした歌も詠んでいます。この時期になると、苦しかった過去の日々も素直に受け入れようになっていたのか、表現上の円熟味にもつながっているようです。

歩き続けた日 ―民子と戦争―(クリックすると開きます)

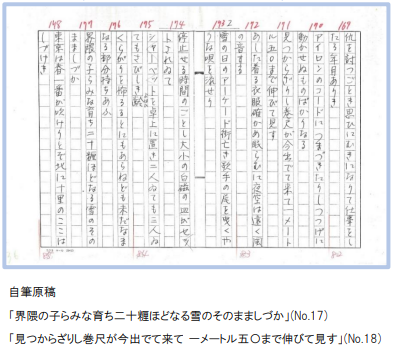

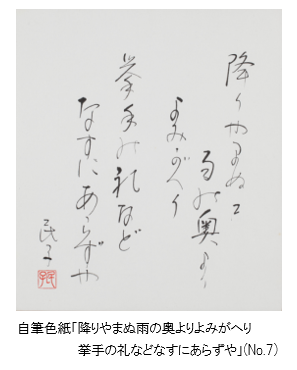

1 挙手(きょしゅ)の礼(れい)などなすにあらずや ―学生時代―

大西民子は、戦時中の1941(昭和16)年、奈良女子高等師範学校に進学しました。奈良は比較的戦争の影響も少なく、落ち着いた学生生活を送ることができましたが、身近な男性が次々に出征するなど戦争の影は次第に近づいてきました。民子たちの学年は戦争の激化により、1944(昭和19)年9月に6ヶ月早く繰り上げ卒業することになります。

学生時代の最後に、民子は好きだった伎芸天(ぎげいてん)に別れを告げるため秋篠寺(あきしのでら)を訪れました。そこで偶然、明日出征するという京都大学の学生と出会います。

戦後、再び秋篠寺を訪れた民子は、あの時の彼は再び伎芸天を見ることができたのだろうかと思い、

「降りやまぬ雨の奥よりよみがへり挙手の礼などなすにあらずや」 (No.7)

と詠んでいます。

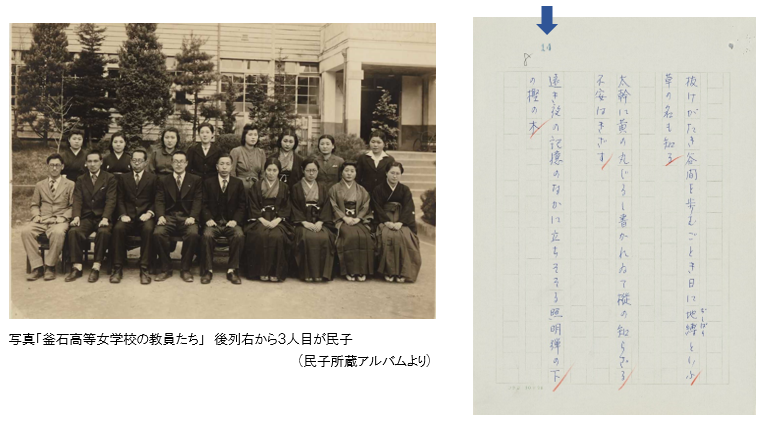

2 艦砲射撃のかの日のごとく -教員時代-

卒業後、民子は故郷の岩手に帰り、県立釜石高等女学校の教員となりました。戦況は日に日に悪化していましたが、当時民子が書いていた日記には戦争を詠んだ歌は残っていません。奈良で教えをうけていた、歌人・前川佐美雄(まえかわさみお)から「決して戦争の歌を作ってはいけない」と言われていたことも影響していたようです。

釜石市は製鉄所があったことから標的となり、1945(昭和20)年7月14日の艦砲射撃により、約2600発の砲弾が撃ち込まれました。その後、8月9日にも射撃を受けた釜石は焼け野原となります。かろうじて残った釜石高等女学校は病院と化し、一年生150人は民子を含めた3人の教員が引率して、40㎞ 離れた遠野(とおの)へ疎開することになりました。道中しばしば空襲を受けましたが、奇跡的に全員無事にたどり着くことができました。

後に民子は

「遠き夜の記憶のなかに立ちそそる照明弾の下の樫の木」 (No.12)

とその時のことを詠んでいます。

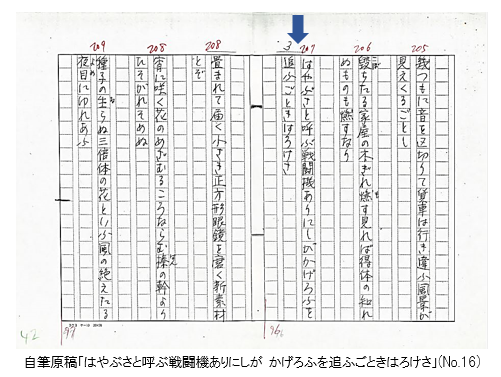

3 まっすぐには生きてこれなかった -戦争を振り返って-

民子は、戦争で亡くなった知り合いも多く、晩年まで犠牲になった人々へ思いを寄せる歌や、戦争を思い起こしての歌を詠んでいます。

「クリークに落ちてかへらぬ兵ありき同級の一人なれば忘れず」 (No.14)

「思はざる会話聞こえて二人ともガダルカナルの生き残りとぞ」 (No.15)

「はやぶさと呼ぶ戦闘機ありにしがかげろふを追ふごときはろけさ」 (No.16)

また、雑誌『短歌 3年8月号』に、“私の八月十五日”と題してエッセイを寄せています。戦時中に民子と一緒に遠野へ疎開した生徒のひとりが、約四十年ぶりに民子を訪ねて来た際に「まっすぐには生きてこれなかった」という言葉を投げかけます。戦争を振り返った民子は、改めて失ったものの大きさを実感するとともに、彼女たちの運命だけではなく自分の運命もまた戦争によってまっすぐではなくなったと書いています。

民子のエッセイ “私の八月十五日” 『短歌 3年8月号』より -

私の八月十五日”は、1991(平成3)年に民子が戦争体験を振り返ったエッセイです。

150人の生徒たちを連れて、釜石から遠野まで約40㎞を歩き続けた日のことを書いています。

四十数年前の教え子が、突然訪ねて来た。そして言う。「先生、わたし、まっすぐには生きてこれなかった。」

戦争で失ったものの大きさを、改めて知らされる思いがした。

あの八月十五日の数日前、米軍の艦砲射撃で壊滅した釜石の町で、彼女も被災していたのであった。私たちの女学校は町外れだったので危うく残り、病院にされて屋根に赤十字の旗が立った。広い校庭はなきがらの置き場となり、焼き芋のようになって並べ置かれた。もう授業どころでなかった。とりあえず一年生を先ず疎開させることとなり、三組の百五十人、担任の三人で引率して遠野市へ向かった。

鉱石を運ぶのに作られたのだという鉄道もとうに爆破されていて、四十粁(きろ)ほどを歩くしかなかった。教員は傷痍(しょうい)軍人(ぐんじん)の男子一人、あとは私と和服のもんぺ姿の家政の先生。炎天下汗みどろに歩く私達の上空を敵機が旋回し、機銃掃射を浴びせる。そのたびに木陰に隠れたりしながら仙人峠(せんにんとうげ)もこえた。今はもうトンネルですぐ越せる峠も、名前の通り、仙人も鬼も狐狸(こり)も棲むという深い山であったが、九十九折(つづらお)りを必死に登って、遠野の女学校に着いたのは夕方であった。その女学校の作法室が私達の落ち着き先、五十畳ほどの和室であった。私一人が犠牲になって死んで、百五十人の生徒が助かるなら死んでもいい、と私は泣きながら先頭を歩いたのであったが、山の町遠野の女学校はひっそりとしていた。(後略)

参考文献

『自解100歌選 大西民子集』 大西民子/著 牧羊社 1986年

『大西民子の歌(現代歌人の世界4)』 沢口芙美/著 雁書館 1992年

『岩手県の歴史(県史3)』 細井計/他・著 山川出版社 1998年

『まぼろしは見えなかった』 さいたま市立大宮図書館/編 さいたま市教育委員会 2007年

『無告のうたー歌人・大西民子の生涯―』川村杳平/著 角川学芸出版 2009年

『日本史年表 第5版』歴史学研究会/編 岩波書店 2017年

『世界史年表 第3版』歴史学研究会/編 岩波書店 2017年

『全円の歌人-大西民子論-』 沖ななも/著 角川文化振興財団 2020年

『短歌 3年8月号』 発行:角川学芸出版(現在は角川文化振興財団) 1991年

あこがれはピアニスト ―民子と音楽―(クリックすると開きます)

1 少女の夢はピアニスト

大西民子は、奈良女子高等師範学校(ならじょしこうとうしはんがっこう)時代、短歌を詠む傍らピアノをよく弾いていました。

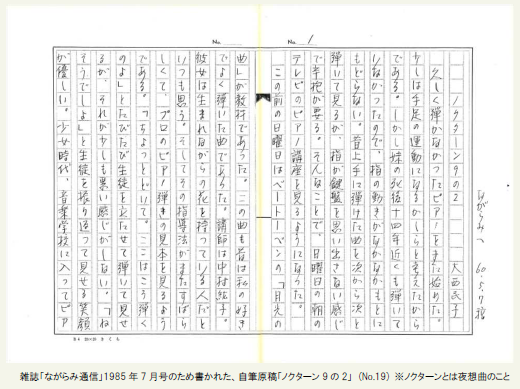

2年生の学校音楽祭で、ショパンの「ノクターン9の2」を演奏した民子は、本番直前に聴いたプロの演奏で自信を無くした際、担当の教員に激励されたことを後のエッセイに書いています(No.6)。

ピアニストになりたいという夢を持っていた民子ですが、この演奏会で自分の未熟さを感じ、自分以上に上手にピアノを弾く上級生の姿を見て、プロを目指すことにこだわらなくなったようです。その後、民子が釜石高等女学校で国語教員として働いていた時も、ピアノが弾けることを重宝がられ、担当の代わりに生徒に音楽を教えることもありました。 民子は、ピアニストへの夢を持って過ごした青春時代を振り返って、

「ピアノ弾きて一生を清く送らむと 少女のわれを占めてゐし夢」(No.1)

と詠んでいます。

2 ピアノを弾く、歌に詠む

民子は、昭和30年代前半、岩槻市(現・岩槻区)の浄国寺に母・カネ、妹・佐代子と暮らしていました。その後母が亡くなると、寂しさを紛らわすためか、佐代子はピアノを購入します。かつてピアニストを目指していた民子は、妹にピアノを教えることになり、その時の情景を

「妹に弾かせむワルツ選びをり わかち得る幸なほある如く」(No.10)

と詠んでいます。

「二人だけの言葉をピアノと交はすように 調律師はをり二時間ほどを」(No.13)

民子が人前でピアノを弾くことは滅多になかったようですが、ひとりの時や妹の前ではよく弾いていたそうです。佐代子は、民子のピアノはショパンの曲が多く、激しさはあるが静かではないと後に語っています。佐代子が40歳で亡くなると、しばらくはピアノから遠ざかりますが、再び妹のピアノを愛用するようになります。

晩年は、指の運動のためにも再びピアノを弾くことを楽しんでおり、定期的に調律も頼んでいたようです。ある日の調律を上記のように詠んでいます。

3 いとしのショパン -民子が愛した音楽家たち

音楽好きの民子は、特にショパンの曲を好みました。同じ曲を複数のピアニストによる演奏で楽しむこともあったようです。

「ひきぞめはショパンと決めてマズルカの スタッカートを口吟さみ見つ」(No.16)

という歌からも、ピアノを弾くときもショパンの曲を好んで選んでいたことがわかります。また、佐代子は民子が学生時代に、常にショパンの肖像写真を持ち歩いていたと言っています。

晩年の民子は、歌をつくる作業中は必ず音楽をかけていました。

「全開の音量といふも知らぬまま 雨の夜更けに聴くモーツァルト」(No.17)

暗い気分になった時はモーツァルトを聴いたりしていて、音楽は人の心を慰めてくれると語っています。他にも民子は、シューマン、シューベルト、ドビュッシーなどの曲を歌に詠み込んでいます。

参考文献

『自解100歌選 大西民子集』 大西民子/著 牧羊社 1986年

『大西民子の歌(現代歌人の世界4)』 沢口芙美/著 雁書館 1992年

『青みさす雪のあけぼの-大西民子の歌と人生-』 原山喜亥/編 さきたま出版会 1995年

『回想の大西民子』 北沢郁子/著 砂子屋書房 1997年 『評伝大西民子』 有本倶子/著 短歌新聞社 2000年

『まぼろしは見えなかった-大西民子随筆集-』 さいたま市立大宮図書館/編 さいたま市教育委員会 2007年

偉大な先輩 ―啄木に想いを馳せた民子―(クリックすると開きます)

1 啄木の歌との出会い

大宮ゆかりの歌人・大西民子は、1923(大正13)年に岩手県盛岡市に生まれました。城南尋常小学校の3年生になったある日、クラスで学校近くの天満宮を参拝した民子は、境内に建つ碑に目が留まりました。碑には下記の石川啄木の歌が彫られており、幼い民子には特に啄木という名前の響きが印象深く残ったそうです。

「病のごと思郷のこころ湧く日なり目にあをぞらの煙かなしも」

※啄木は第一歌集『一握の砂』から、歌を三行にわけて書いた「三行詩」という形式をとりいれました。

その啄木の影響で、高等女学校時代から短歌を作るようになった民子は、歌はもちろん、それ以上に各地を流転した啄木の人生に惹かれるようになります。民子が、あえて遠方の奈良女子高等師範学校への進学を選んだのも、啄木のように生きたいと願ったからでした。当時の心境について民子は「いかにも文学の徒らしい啄木の一生に憧れる、今にして思えばいかにも愚かな憧れであったが、両親と姉と妹がいて、何不自由ない生活をしていた少女時代の傲慢であったろう」とも書いています。

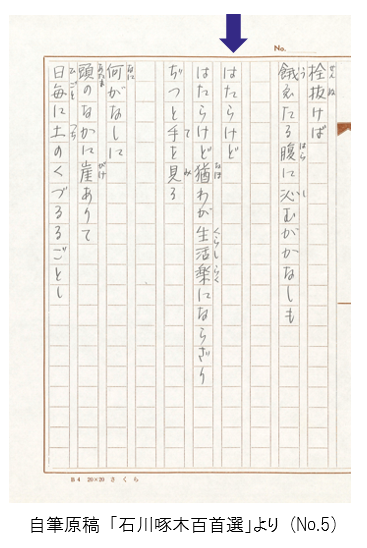

2 はたらけど……

自分や会社の都合で職を転々としながら、北海道や東京を彷徨い、貧しい生活を送った啄木は

「はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢつと手を見る」 (No.5)

と苦しい自分の生活を詠んでいます。一方、民子は大宮に来てから公務員として県立文化会館から県立図書館へと順調に勤めを続けることになりますが、女性としての立場もあってか、啄木同様、度々仕事の悩みを歌にしています。 浦和図書館時代には、

「たれも同じ不安を持ちて働くと階段を書庫へくだるとき思ふ」 (No.8)

と、働きながらも感じてしまう不安を詠んでいます。 1977(昭和52)年、53歳の民子はこれまでの自分の人生について「挽歌を作りつづけた三十年」(No.4)というエッセイを書きます。その中で「職場の歌が書けたりしたとき、声を出して読んで見て、啄木そっくりなのにあきれることがある」と語っています。

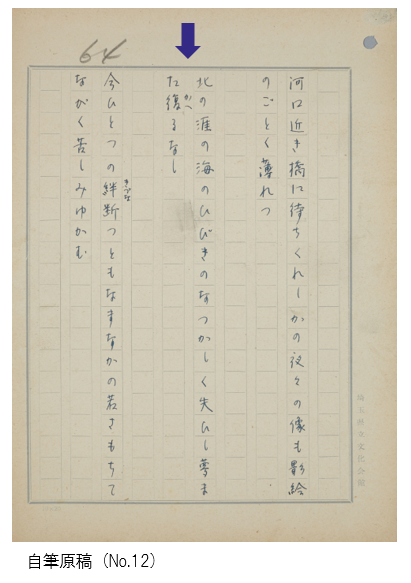

3 海の記憶

岩手県内陸の渋民村で育った啄木ですが、北海道に移り住んだこともあり、海や海岸と思われる光景を詠んだ歌が散見されます。同じく内陸で生まれ育った民子も、海岸の町陸前高田に父母が引っ越したり、自身も釜石で教員を勤めたこともあって、海は比較的身近な存在でした。

1981(昭和56)年に刊行した自選歌集『海の記憶』のあとがきで、「それぞれの日に見た海は、目を閉じて呼び返すと、それぞれの波の音をよみがえらせる。(中略)今はもう、母も妹もこの世にはなく、どの海の記憶もさびしいものになった。どこかに、新しい海を見つけなければならない、今の私はそう願っている」と書いています。民子にとって海は、恵まれた学生時代や、釜石での新婚生活など幸福を思い出させるイメージだったのでしょうか。第一歌集『まぼろしの椅子』では、早くも

「北の涯の海のひびきのなつかしく失ひし夢また復るなし」 (No.12)

と、懐かしい東北の海と、幸せだったを過去を詠んでいます。

4 故郷への想い

「石をもて追はるるごとくふるさとを出でしかなしみ消ゆる時なし」 (No.15)

故郷・渋民村を追われるように出て行った苦い経験を持つ啄木。一方民子は奈良に進学する時も、埼玉へ引っ越す時もふるさとの人々の温かい声援を受けて旅立ちました。

多感な学生時代、民子は平凡な生涯を送るより、啄木のように数奇な運命の中で生きてみたいとあこがれていました。しかし現実は、我が子の死産や離婚など、数奇とはいえ様々な苦難に見舞われます。人々から期待された分、故郷は次第に帰りにくい場所となっていました。

「地に届くばかりの氷柱冴ゆるとふ帰り住めとは言ひ来ずなりぬ」 (No.20)

と、第三歌集『無数の耳』で民子はその心境を詠んでいます。 しかし、晩年には複雑な故郷への気持ちにある程度の整理がついたのか、岩手からの講演依頼を引き受け、故郷を懐かしむ歌も詠むようになりました。

参考文献

『岩手県の歴史(県史3)』 細井計/他・著 山川出版社 1998年

『新潮日本文学アルバム 6 石川啄木』 岩城之徳/編 新潮社 1984年

『青みさす雪のあけぼの-大西民子の歌と人生-』 原山喜亥/編 さきたま出版会 1995年

『回想の大西民子』 北沢郁子/著 砂子屋書房 1997年

『盛岡中学校時代の石川啄木』 森義真/著 岩手県立盛岡第一高等学校 1997年

『まぼろしは見えなかった-大西民子随筆集-』 さいたま市立大宮図書館/編 さいたま市教育委員会 2007年

『啄木-ふるさとの空遠みかも-』 三枝昻之/著 木阿弥書店 2009年

『石川啄木-愛と悲しみの歌 企画展-』 山梨県立文学館/編 山梨県立文学館 2012年

『啄木の親友小林茂雄』 森義真/著 盛岡出版コミュニティー 2012年

『啄木ふるさと人との交わり』 森義真/著 盛岡出版コミュニティー 2014年

『大西民子-歳月の贈り物-』 田中あさひ/著 短歌研究社 2015年

『石川啄木の百首-歌は私の悲しい玩具である。-(歌人入門01)』 小池光/著 ふらんす堂 2015年

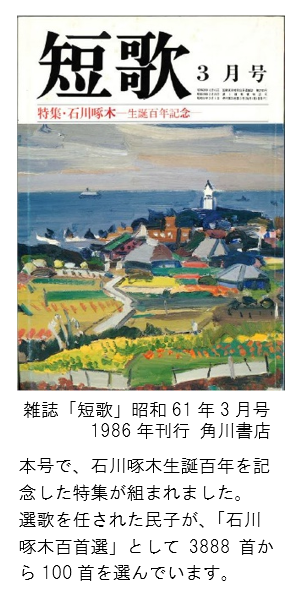

「短歌」昭和61年3月号 角川書店 1986年

「現代短歌」平成28年3月号 現代短歌社 2016年

民子、春を詠む―花のにおい、風のささやき―(クリックすると開きます)

1 春に奈良へ

東北の盛岡市に生まれた大西民子にとって、雪解けの春は、四季の中でも特別な想いを寄せる季節でした。

民子は17歳の時、合格した奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大学)に向かう道中で、はじめて温暖な関東や関西の景色を目にしました。

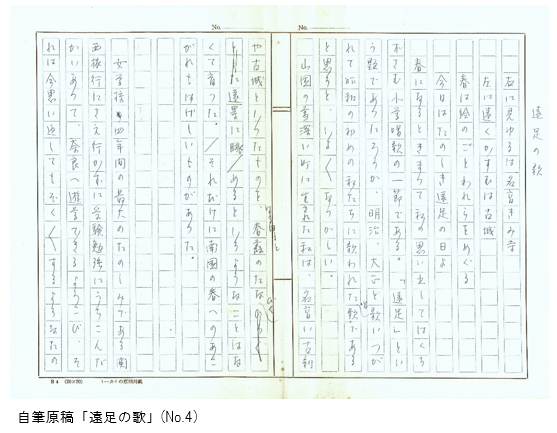

その時の思い出を、1968(昭和43)年の「短歌研究」4月号に「遠足の歌」と題したエッセイで次のように書いています。

「奈良へ遊学できる喜び、それは今思い返してもぞくぞくするような幸福感であった。昭和十六年の四月、父につれられて始めて見る奈良への旅、車窓は荒い山肌にまだ雪の消え残る盛岡を離れて菜の花畑の美しい関東平野、そして桃や桜の咲きかかる関西へと風景を移して、見るもの聞くものすべてに心はずむ旅であった。一面の菜の花畑を見るのさえ生まれて始めてだったのである。」

はじめて見る多様な春の景色は、民子の目を見張らせ、その感慨もひとしおだったのでしょう。

2 古都の情景

1941(昭和16)年、奈良女子高等師範学校に進学した民子は、学校の寄宿舎から通学する毎日を過ごしていました。

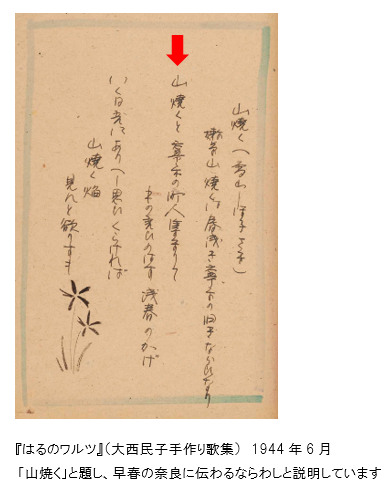

盛岡高等女学校時代から短歌を作り始めていた民子は、折々の奈良の四季を題材に選び、春の行事や風景についても詠んでいます。民子の学校は、奈良の中心街にあり若草山からも程近い距離でした。そのため、奈良の早春を告げる若草山の山焼きについても

「山焼くと寧楽(なら)の町人集まりてもの言ひかはす浅春のかげ」(No.1)

と、祭りを前に町の一角に集まり、賑やかに会話をかわす人々の光景を詠んでいます。

充実した学生生活を送っていた民子ですが、時に親元を遠く離れた淋しさを感じることもあったようです。19歳の春に雛を寄宿舎に飾っていると、両親と妹のいる故郷を思い出したのか、

「ふるさとゆ遠き寮舎に桃花活けてひいなをまつる十九の春や」(No.5)

と歌に詠んでいます。

3 岩手、もしくは民子の春

1944(昭和19)年に女子高等師範学校卒業後、故郷の岩手に戻った民子は、釜石市内にある学校の教員になります。

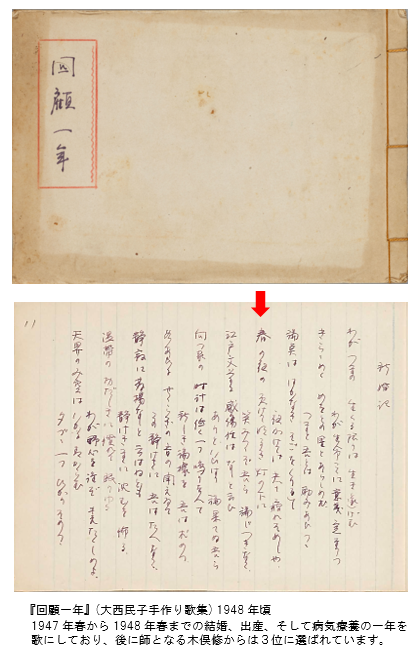

戦後の1947(昭和22)年3月に、民子は実家の家族の反対を押し切り、同じく釜石で教員をしていた大西博と結婚しました。のちに夫とのすれ違いや、別居・離婚を題材にした歌で有名になった民子ですが、当時としては珍しい恋愛結婚だったため、新婚間もない頃に詠まれた歌には、

「春の夜の更けて明るき灯の下に笑みつゝぞ吾ら論じつきなく」(No.9)

のように、幸福な生活を思わせるものがあります。この歌は、1949(昭和24)年に雑誌「歌と随筆」に、民子が「回顧一年」の題で応募した50首のうち、「新婚記」の章に収められた歌で、夫婦が笑い合いながら熱心に語り合う様子を描いています。民子にとって、大人になってからの岩手の春の記憶は、夫との恋愛や幸せだった新婚生活という、自分自身の春の記憶と結びついていたのかもしれません。

4 故郷への想い

大宮に来てからも、民子は何気ない日常を春に託した歌を作っています。

「はこべらの萌ゆる日なたに集まりてついばむ鳥はいづこより来る」 (No.12)

「旧道のほとりは莠(はぐさ)芽ぐみたり橋渡り来ぬ足白き犬」 (No.13)

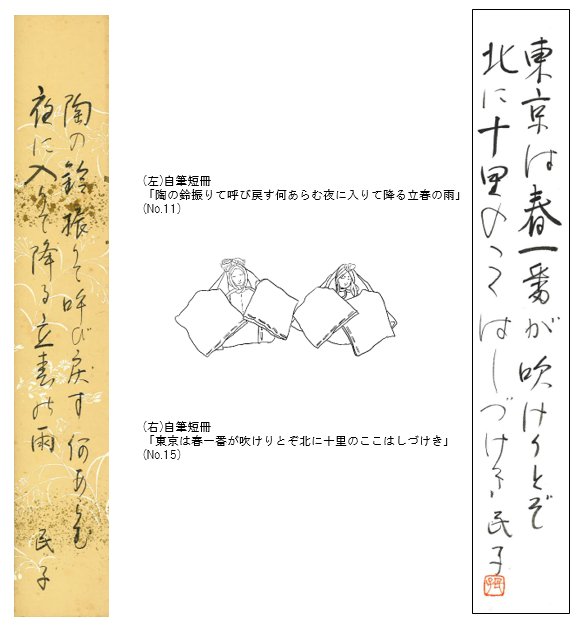

「東京は春一番が吹けりとぞ北に十里のここはしづけき」 (No.15)

いづれも民子を取り巻く自然の情景を素直な気持ちで歌にしています。

多忙な民子でしたが、妹の佐代子と一緒に雛人形を出して祝う雛祭りの行事を、毎年楽しみにしていました。1980(昭和55)年3月1日の「毎日新聞」に寄せたエッセイ「雛のうた」では、子どもの頃の思い出に触れつつ、小さくて細やかな調度品の愛らしさといい、雛祭りは幾つになっても心が華やぐ女の祭りだと書いています。佐代子が亡くなり一人暮らしになってからは、倹(つま)しく祭りを楽しんでいたのか、所有していたちりめんの雛人形が今も遺されています。

参考文献

『奈良公園史』 奈良公園史編集委員会/編 奈良県 1982年

『自解100歌選 大西民子集』 大西民子/著 牧羊社 1986年

『回想の大西民子』 北沢郁子/著 砂子屋書房 1997年

『まぼろしは見えなかった-大西民子随筆集-』 さいたま市立大宮図書館/編 さいたま市教育委員会 2007年

『無告のうたー歌人・大西民子の生涯―』川村杳平/著 角川学芸出版 2009年

『大西民子-歳月の贈り物-』 田中あさひ/著 短歌研究社 2015年

「国立大学法人 奈良女子大学 ホームページ」

つながる女流歌人―(クリックすると開きます)

1 苦悩への共感-三ヶ島葭子(みかじまよしこ)-

三ヶ島葭子は、1886(明治19)年、埼玉県入間郡三ヶ島村堀ノ内(現・所沢市堀ノ内)に生まれました。11歳の頃から短歌を作り始め、埼玉県女子師範学校に入学しますが、結核により中退を余儀なくされます。その後は代用教員をしながら歌を作り続けました。

29歳の時、ある歌人の紹介で結婚し娘を出産しますが、病気がちだった葭子は、我が子を夫の父母に預けることになってしまいます。さらに、夫は愛人を自宅に住まわせるようになり、葭子は苦しい立場に追い込まれていきます。貧困や孤独と戦いながらも、歌を作り続けた葭子は、脳出血を再発して40歳の若さで亡くなりました。

大西民子は葭子の才能を再評価し、女流歌人の中でも特に共感を寄せていました。民子自身にも夫の裏切りや離婚の経験があったことが影響していたのでしょうか。昭和53年に「形成」に寄せたエッセイ「二階の妻」(No.1)のなかで、「十五年前に三ケ島葭子の小伝を書いたときの私は、自分自身の境遇とかさねて考えてしまうせいもあって、泣く泣く作品を抄出したものであった」と書いています。

2 素顔のままに―岡本(おかもと)かの子(こ)-

岡本かの子は、1889(明治22)年、東京府赤坂区青山南町(現・東京都港区南青山)に生まれました。12歳から歌を詠み始め、1902(明治35)年に跡見女学院(現・跡見女子大学)に入学し、実兄とともに与謝野鉄幹(よさのてっかん)が主催する新詩社の同人に加わります。後年には、小説を書く機会が増え、さらに仏教に関する研究の分野でも活躍しました。また、かの子は、芸術家・岡本太郎の母としても知られています。

奈良女子高等師範学校時代の民子は、かの子に熱中する友人の勧めで、次第にかの子の歌や書に親しむようになります。後年、かの子について執筆を依頼された民子は、雑誌「短歌」(No.10)のなかで、“かの子の短歌には飾り気のない素顔の彼女がにじみ出ていると感じられる”、“よく泣く女性だったそうで、彼女の短歌は流した涙そのものだったのでないか”、“世間から注目されていたかの子は、自分の人生も作品や芝居のように捉えていたように思える”、というような指摘をしています。

3 初めて出会った女流歌人-北見志保子(きたみしほこ)-

北見志保子は、1885(明治18)年、高知県宿毛村(すくもむら)(現・高知県宿毛市)に生まれ、ほとんど母親の手ひとつで育てられました。1903(明治36)年に上京した志保子は、1917(大正6)年には夫で歌人の橋田東声(はしだとうせい)が創刊した「珊瑚礁(さんごしょう)」に参加し、このころから歌を詠みはじめます。その後、志保子は奈良に滞在したことや、東大寺などの僧侶たちから教えを受けたことがきっかけで、奈良や仏たちを題材にした歌をつくるようになります。

志保子は、民子にとって生まれて初めて直接出会った女流歌人でした。奈良女子高等師範学校2年生の音楽会で、友人が志保子作詞の「平城山(ならやま)」を歌い、民子が伴奏したことがきっかけで、志保子の歌集を読むようになります。

志保子に傾倒していった民子は、思い切って手紙を出し、東大寺で待ち合わせをします。その後も民子は志保子と交流を続けていき、民子が後年書いたエッセイには、志保子と一緒に作曲家の平井康三郎(ひらいこうざぶろう)を訪れ、平井の伴奏で「平城山」を歌ったことが書かれています。

4 同時代に活躍した女流歌人たち

三ヶ島葭子の生きた時代には、原阿佐緒(はらあさお)をはじめ、岡本かの子や柳原白蓮(やなぎはらびゃくれん)らの女流歌人が活躍していたと、民子は指摘しています。また、『みだれ髪』を刊行した与謝野晶子は、葭子や阿佐緒を指導したこともあります。

三ヶ島葭子の生きた時代には、原阿佐緒(はらあさお)をはじめ、岡本かの子や柳原白蓮(やなぎはらびゃくれん)らの女流歌人が活躍していたと、民子は指摘しています。また、『みだれ髪』を刊行した与謝野晶子は、葭子や阿佐緒を指導したこともあります。

大阪府で生まれた与謝野晶子(よさのあきこ)は、「明星(みょうじょう)」第2号より参加し、歌集『みだれ髪』は歌壇に大きな影響を与えました。

東京都で生まれた柳原白蓮は、華族の令嬢として暮らし、佐々木信綱(ささきのぶつな)に入門して歌を詠みました。その後、九州の炭鉱王と結婚しますが、社会運動に奔走する学生・宮崎龍介(みやざきりゅうすけ)と恋に落ち、夫と絶縁します。

宮城県で生まれた原阿佐緒は、日本女子美術学校在学中の頃に歌を作りはじめ、与謝野晶子にも才能を認められました。

大阪府で生まれた茅野雅子(ちのまさこ)は「明星」に参加し、与謝野晶子・山川登美子(やまかわとみこ)とともに合同歌集『恋衣』を刊行しました。

参考文献

『歌人三ケ島葭子』 長光菊枝/著 溪声出版 1984年

『岡本家の人びと-一平・かの子・太郎-(別冊太陽 日本のこころ94』 平凡社 1996年

『かの子の記 新版』 岡本一平/著 チクマ秀版社 1996年

『現代短歌大事典』 篠弘/ほか監修 三省堂 2000年

『歌ひつくせばゆるされむかも-歌人三ヶ島葭子の生涯-』 秋山佐和子/著 TBSブリタニカ 2002年

『まぼろしは見えなかった-大西民子随筆集-』 さいたま市立大宮図書館/編 さいたま市教育委員会 2007年

『愛を貫き、自らを生きた 白蓮のように 柳原白蓮展図録』 柳原白蓮展実行委員会・朝日新聞社/編 朝日新聞社 2008年

『原阿佐緒-うつし世に女と生まれて-(ミネルヴァ日本評伝選)』 秋山佐和子/著 ミネルヴァ書房 2012年

『流転の歌人柳原白蓮-紡がれた短歌とその生涯-』 馬場あき子/ほか著 NHK出版 2014年

関連資料

頒布資料の案内

さいたま市では、郷土の文学者を紹介する事業として、さいたま市ゆかりの歌人、大西民子の随筆集を刊行しました。

| 書名 | 『大西民子随筆集 まぼろしは見えなかった』(品切れ・重版未定) |

|---|---|

| 編集 | さいたま市立大宮図書館 |

| 発行 | さいたま市教育委員会 |

| 頁数 | 237頁 |

| 発行日 | 平成19年3月1日 |

| 頒布価格 | 1,000円 |

| 内容 | 昭和20年頃から平成6年にかけて短歌雑誌・新聞などに発表した随筆のうち、著者自身の来し方、歌の背景、歌への思いを綴ったものをとりあげ収録。著者初めての随筆集である。 |

| 入手方法 | 品切れ・重版未定のため、購入できません。ご了承ください。 ※所蔵している図書館でご覧になれます。 |

| 書名 | 『大西民子の世界』(品切れ・重版未定) |

|---|---|

| 編集 | さいたま市立大宮図書館 |

| 発行 | さいたま市教育委員会 |

| 頁数 | 207頁 |

| 発行日 | 平成15年3月 |

| 頒布価格 | 900円 |

| 内容 | 生涯において5千首以上の短歌を生み出した女流歌人・大西民子は、「夢」を題材にした多くの短歌を作っている。その中から149首を選定し、大西民子の特異な感性と、作歌技法を考察する。 |

| 入手方法 | 品切れ・重版未定のため、購入できません。ご了承ください。 ※電子書籍でご覧になれます。 ※所蔵している図書館でご覧になれます。 |

講演会、展示会

| 講演会、展示会 | 講師 | 会場 | 開催 |

| 大西民子の生い立ち | 大宮図書館 | 2019.5.7~2019.7.15 | |

| 第1回企画展「大西民子とふるさと岩手」 | 大宮図書館 | 2019.7.16~2019.9.15 | |

| 第2回企画展「明星派の世界~北原白秋から大西民子への系譜~」 | 大宮図書館 | 2019.9.16~2019.11.15 | |

| 第3回企画展「大西民子の冬のうた」 | 大宮図書館 | 2019.11.16~2020.1.15 | |

| 第4回企画展「大西民子と『万葉集』」 | 大宮図書館 | 2020.1.16~2020.3.1 | |

| 大宮図書館 開館一周年記念展示 与謝野晶子と大西民子 ~民子が憧れた歌人・与謝野晶子~ | 大宮図書館 | 2020.6.1~2020.9.6 | |

| 第5回企画展「民子の日常」 | 大宮図書館 | 2020.9.7~2020.11.6 | |

| 第7回企画展「民子の心を支えたものー奈良・寺・仏ー」 | 大宮図書館 | 2021.1.7~2021.2.23 | |

| 大宮図書館 開館二周年記念展示 全円の歌人 大西民子 -沖ななも先生と民子の歌をよむ- | 大宮図書館 | 2021.5.7~2021.7.4 | |

| 講演会「大西民子のめざしたもの」 | 沖ななも氏 | 大宮図書館 | 2021.5.8 |

| 第9回企画展「歩き続けた日 ―民子と戦争―」 | 大宮図書館 | 2021.7.7~2021.9.4 | |

| 第11回企画展「あこがれはピアニスト ―民子と音楽―」 | 大宮図書館 | 2021.11.11~2022.1.4 | |

| 第12回企画展「偉大な先輩―啄木に想いを馳せた民子―」 | 大宮図書館 | 2022.1.7~2022.3.4 | |

| 第13回企画展「民子、春を詠むー花のにおい、風のささやきー」 | 大宮図書館 | 2022.3.7~2022.5.4 | |

| 移転開館三周年記念展示「つながる女流歌人」 | 大宮図書館 | 2022.5.7~2022.7.4 | |

| 第14回企画展「埼玉の歌人たちー短歌への八つの想いー」 | 大宮図書館 | 2022.7.7~2022.9.4 | |

| 第15回企画展「陸橋をこえてー大木実と大宮ー」 | 大宮図書館 | 2022.9.7~2022.11.4 | |

| 第16回企画展「うたをゆたかにするものー民子の愛した絵の世界ー」 | 大宮図書館 | 2022.11.10~2023.1.4 | |

| 第17回企画展「母に受けたる大きたまもの」 | 大宮図書館 | 2023.1.7~2023.3.4 | |

| 第18回企画展「民子の父・菅野佐介ー亡き父のマントの裾にかくまはれー」 | 大宮図書館 | 2023.3.7~2023.5.4 | |

| 移転開館四周年記念展示「そらんじゐし花言葉ー大西民子、花を詠む」 | 大宮図書館 | 2023.5.7~2023.7.4 | |

| 第19回企画展「暑い夏!寒い夏?大西民子が感じた夏模様」 | 大宮図書館 | 2023.7.7~2023.9.4 | |

| 第20回企画展「くらしの想い出」 | 大宮図書館 | 2023.9.7~2023.11.7 | |

| 第21回企画展「第2回埼玉の歌人たち―歌に込めた想い―」 | 大宮図書館 | 2023.11.16~2024.1.15 |

このコンテンツの書影画像は日外アソシエーツ株式会社が、各出版社に許諾を得たものを使用しています。